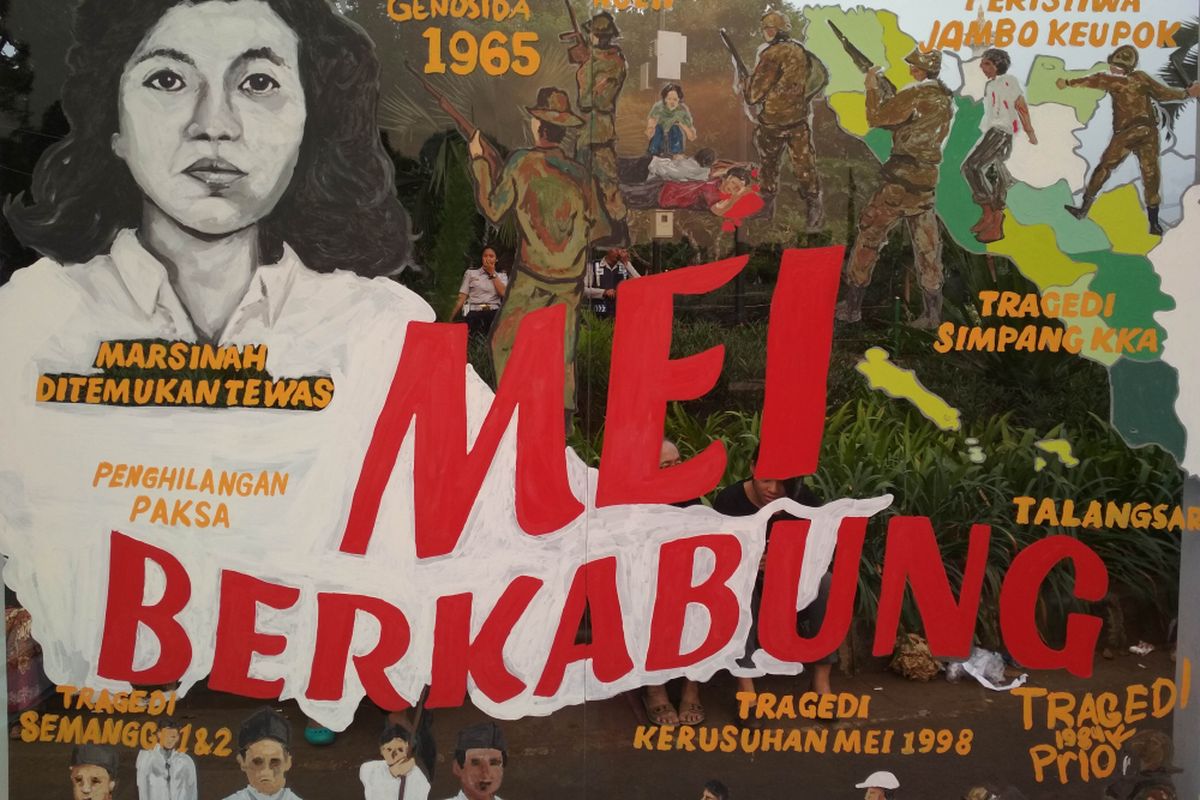

Setiap bulan Mei, publik sering terjebak dalam romantisme gerakan reformasi 1998—sebuah momen yang dianggap sebagai tonggak pembaruan sistem politik dan hukum setelah lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru. Euforia atas lengsernya Soeharto ini sering kali menutupi kenyataan pahit bahwa reformasi lahir di atas penderitaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia dan praktik kekerasan sistemik lainnya yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa tewas Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie ditembak aparat, dan rangkaian kekerasan serta kekerasan seksual terhadap warga Tionghoa pada 13–15 Mei 1998, menjadi bagian dari sejarah kelam yang hingga kini belum diusut secara tuntas oleh negara. Deretan kekerasan serupa juga terus membayangi bulan Mei di tahun-tahun lainnya, seperti halnya pembunuhan aktivis buruh Marsinah (8 Mei 1993), peristiwa Simpang KKA (3 Mei 1999), hingga pembantaian Jambo Keupok (17 Mei 2003). Alih-alih dirayakan secara seremonial, bulan Mei seharusnya menjadi momen refleksi kolektif—pengingat bahwa perjuangan belum selesai sementara luka masa lalu terus dibiarkan tanpa penyelesaian secara berkeadilan.

Kini, setelah lebih dari dua dekade berlalu, arah reformasi justru kian menjauh dari semangat awal yang diperjuangkan. Pemerintahan yang lahir dari rahim reformasi malah mempertahankan dan memperkuat warisan Orde Baru, lengkap dengan praktik represi, impunitas, dan pembungkaman kritik terhadap rakyat. Tak hanya itu, enam amanat reformasi yang dulu dielu-elukan, juga dikhianati oleh para tokoh reformasi sendiri yang telah bertransformasi menjadi ‘elit penguasa’. Bahkan, individu-individu yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran berat HAM kini tak hanya lolos dari pertanggungjawaban hukum, melainkan juga diberi ruang dan kuasa dalam pemerintahan—termasuk Presiden saat ini yang namanya disebut dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998. Salah satu bentuk pengkhianatan yang paling mencolok adalah wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, tokoh sentral dari rezim otoriter Orde Baru yang semestinya diadili atas kejahatan kemanusiaan dan korupsi selama masa kekuasaannya. Wacana ini tak hanya mencederai akal sehat dan keadilan, tetapi juga menunjukkan upaya sistematis negara dalam membentuk narasi baru yang menghapus ingatan kolektif rakyat tentang kekejaman rezim masa lalu. Bagi para penyintas pelanggaran HAM, tindakan ini bukan hanya bentuk pengingkaran sejarah, tetapi juga luka baru yang terus dibiarkan menganga tanpa arti.

Bahkan salah satu amanat paling fundamental dari reformasi—yakni mengakhiri dominasi militer dalam politik dan ruang sipil—kini dikhianati secara terbuka. Reformasi pernah menjanjikan pemisahan peran militer dari urusan sipil melalui penghapusan dwifungsi ABRI, yang secara resmi dituangkan dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri serta dipertegas dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun 27 tahun berlalu, gejala militerisme justru bangkit kembali. Militer kembali mengokupasi ruang sipil dan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan layaknya Food Estate yang menyingkirkan rakyat dari tanahnya sendiri. Belum lagi, perwira TNI aktif juga menduduki berbagai jabatan sipil yang tidak seharusnya dijabat oleh perwira militer. Ironisnya, alih-alih membatasi kekuasaan militer, hal ini justru dilegitimasi melalui revisi UU TNI yang memperluas peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang dan menambah jumlah posisi sipil yang dapat dijabat oleh perwira militer. Sebaliknya, protes dan kritik yang diarahkan terhadap proses revisi UU TNI kemudian malah direspon dengan intimidasi hingga kekerasan. Belakangan, militer juga mulai aktif mengekang kebebasan akademik dan ruang kritik mahasiswa di kampus-kampus—sebuah praktik yang mengingatkan pada masa kelam Orde Baru, ketika kebebasan berpikir dibungkam lewat kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada kurun 1974-1975.

Pada sisi lain, deretan pelanggaran HAM dan peristiwa kekerasan yang dialami rakyat tak kunjung berhenti, justru terus berulang dengan pola yang semakin mengkhawatirkan. Mulai dari kekerasan kepada warga ketika menyampaikan pendapat di muka umum yang dihantam dengan gas air mata dan kekerasan eksesif oleh Polisi di lapangan, hingga masyarakat adat dan penduduk asli di berbagai daerah seperti Rempang, Balik Sepaku, Poco Leok, dan Merauke pun terus menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka akibat proyek-proyek strategis nasional yang dibungkus dengan dalih pembangunan dan ketahanan pangan. Kritik dan penolakan mereka kerap dibungkam, bahkan dihadapkan secara langsung dengan aparat bersenjata hingga ancaman penjara. Sementara akumulasi kapital dengan dalih pembangunan melalui berbagai proyek pemerintah menjadi sumber konflik sosial, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Narasi seperti “kedaulatan pangan” dan “pembangunan nasional” terus digemakan, namun aspirasi rakyat kerap disingkirkan dari proses pengambilan keputusan. Ironisnya, pemerintah yang lahir dari proses demokratis pasca reformasi justru mereproduksi pola-pola kekuasaan ala Orde Baru—otoriter, anti kritik, dan abai terhadap penderitaan rakyat. Dalam situasi seperti ini, harapan akan penuntasan pelanggaran berat HAM pun semakin kabur, dengan Kejaksaan Agung yang hingga kini enggan menindaklanjuti kasus-kasus besar seperti peristiwa 1998 maupun berbagai tragedi kemanusiaan di Aceh.

Peringatan reformasi setiap bulan Mei seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar selebrasi. Ini adalah saat yang tepat bagi kita, rakyat Indonesia, untuk menyadari bahwa arah reformasi telah jauh melenceng dari cita-cita awalnya. Reformasi yang seharusnya menjadi jalan menuju keadilan dan demokrasi, kini justru dibajak oleh kepentingan kekuasaan. Pelanggaran berat HAM yang menjadi latar lahirnya reformasi belum pernah benar-benar diselesaikan, sementara kekerasan baru terus terjadi—mulai dari represi terhadap demonstrasi, perampasan tanah atas nama pembangunan, hingga militerisme yang kembali menancapkan kuku di ruang sipil. Bulan Mei juga diawali dengan Hari Buruh Internasional—hari perjuangan kelas pekerja yang terus mengalami penindasan dalam sistem yang tidak berpihak pada mereka. Maka sudah semestinya Mei tidak lagi dimaknai dalam bingkai nostalgia, melainkan sebagai panggilan untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Perjuangan untuk korban pelanggaran HAM, bagi kelompok-kelompok yang terus dimarjinalkan, dan untuk melawan setiap kebijakan yang mencederai keadilan sosial. Reformasi telah dibajak. Korban dikhianati. Dan rakyat dikorbankan atas nama stabilitas dan investasi. Oleh karena itu, kita harus berhenti meromantisasi reformasi—dan mulai membangkitkan perlawanan. Inilah saatnya: Melawan Lupa. Melawan terhadap kembalinya militerisme. Melawan terhadap kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Bulan Mei bukan hanya tentang reformasi—ia adalah bulan perlawanan.

Jangan Diam, Lawan!

Jakarta, 1 Mei 2025

Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya

Koordinator

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan