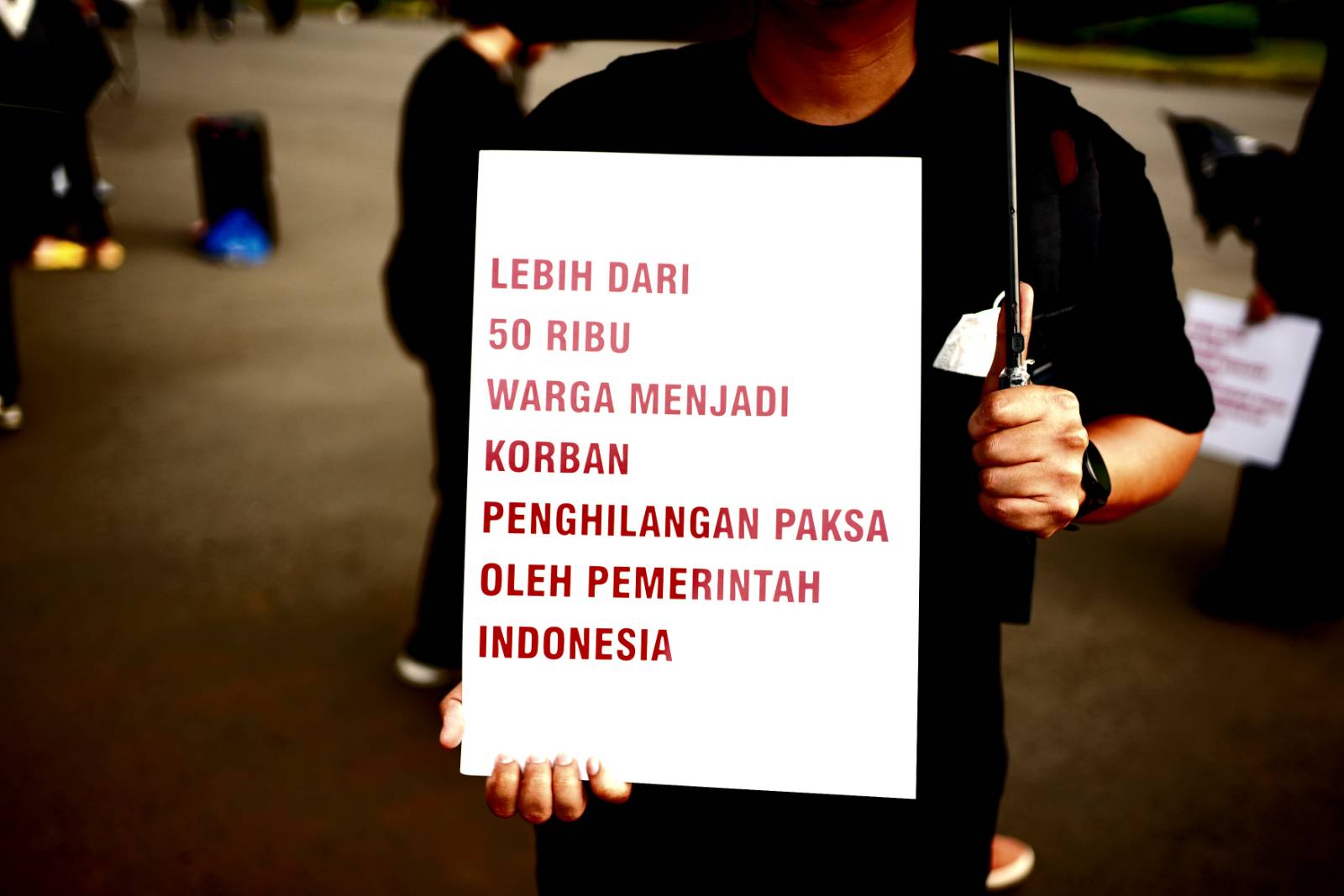

Dalam momentum Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia 2025, Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa menyoroti fakta bahwa hingga kini Indonesia tak kunjung meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), meskipun telah menandatanganinya sejak 27 September 2010. Ratifikasi Konvensi ICPPED sangat krusial mengingat maraknya kasus penghilangan orang secara paksa di Indonesia, sementara belum ada payung hukum yang secara tegas mengatur dan melindungi masyarakat dari praktik ini. Ratifikasi ICPPED merupakan amanat Reformasi yang sudah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan orang secara paksa.

Namun ironisnya, alih-alih meratifikasi konvensi tersebut, negara justru terus melakukan praktik penghilangan paksa. Baru-baru ini, dalam aksi penolakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Agustus 2025 di Jakarta, terdapat setidaknya 370 orang yang menjadi korban penghilangan paksa dalam jangka pendek (short-term enforced disappearances) oleh aparat kepolisian. Dalam aksi lanjutan pada 28 Agustus 2025, kejadian serupa kembali terulang. Setelah ditangkap di luar prosedur hukum, para korban dihalangi aksesnya terhadap dunia luar dan akses terhadap kuasa hukum. Hal ini jelas melanggar Pasal 17 ayat (1) ICPPED yang menyatakan bahwa “(t)idak seorang pun boleh ditahan secara rahasia.” Padahal, Perkap No. 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa tugas kepolisian harus dilaksanakan sesuai prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip dalam ICPPED.

Praktik penghilangan paksa jangka pendek semacam ini bukanlah hal baru. Pola ini telah berulang dalam berbagai aksi protes, seperti saat aksi Reformasi Dikorupsi (2019), penolakan terhadap UU Cipta Kerja (2020), penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II (2021), hingga penolakan revisi UU Pilkada atau aksi Peringatan Darurat (2024). Selain itu, penghilangan terhadap para pembela HAM, seperti yang terjadi pada petani Pakel di Jawa Timur, serta penghilangan paksa di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur, menunjukkan bahwa praktik ini masih mengakar kuat dan Negara tidak belajar dari kesalahannya.

Pola-pola ini serupa dengan pola penghilangan paksa yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden Suharto, yang bertujuan untuk membungkam suara oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Pada periode ini, penghilangan paksa terjadi pada peristiwa 1965-1966, peristiwa Sentani 1970, pemindahan anak Timor Timur (stolen children), peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989-1998, peristiwa 27 Juli 1996, peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, dan peristiwa Biak Berdarah 1998.

Ketiadaan regulasi hukum yang komprehensif terkait penghilangan paksa di Indonesia mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban, mekanisme pengaman untuk mencegah keberulangan peristiwa, serta tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Padahal, penghilangan paksa sudah diakui secara internasional sebagai kejahatan serius karena melanggar hak-hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable rights) dan menempatkan korbannya di luar jangkauan perlindungan hukum. Dampak dari penghilangan paksa pun juga meluas hingga kepada keluarga korban, menunjukkan derajat keparahan dari kejahatan tersebut.

Selain itu, kekosongan hukum mengenai penghilangan paksa pun diperparah dengan pembahasan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang semakin jauh dari penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Perubahan tersebut tidak menambahkan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dalam penangkapan dan penahanan untuk mencegah terjadinya penahanan secara rahasia (incommunicado detention). Sebaliknya, perubahan yang dilakukan justru mempermudah upaya paksa termasuk penangkapan yang minim pengawasan dan akuntabilitas. Praktik-praktik seperti ini sejatinya merupakan preseden yang pernah terjadi pada masa pemerintahan otoriter di negara-negara Amerika Latin seperti Chili, Argentina, dan Brasil.

Hingga saat ini, belum ada langkah penuntasan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus penghilangan paksa di Indonesia baik yang mengalami penghilangan paksa jangka pendek (short-term enforced disappearances) maupun yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Banyak korban yang belum diketahui nasibnya, dan selama belum ada kejelasan, kejahatan ini dianggap terus berlangsung. Dampaknya juga dirasakan secara administratif, misalnya dalam pengurusan dokumen kependudukan, pendidikan, dan layanan perbankan.

Negara seharusnya bertanggung jawab penuh dengan mengungkap kebenaran, menuntut pelaku secara pidana, memberikan pemulihan bermartabat kepada korban dan keluarga, serta memastikan kejadian serupa tidak berulang. Langkah awal yang penting adalah meratifikasi ICPPED sebagai dasar pembentukan kebijakan dan regulasi nasional untuk mencegah serta menangani kasus penghilangan paksa.

Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa mendesak:

-

Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai komitmen nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penghilangan paksa di masa depan;

-

Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan praktik penghilangan orang secara paksa;

-

Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama yang terjadi penghilangan orang secara paksa di dalamnya;

-

Pemerintah untuk memberikan pemulihan menyeluruh dan bermartabat kepada keluarga korban termasuk atas upaya pencarian yang dibebankan pada keluarga, tidak hanya berupa bantuan material semata, tetapi juga dalam bentuk pengungkapan kebenaran, pengakuan, penuntutan pelaku, jaminan ketidakberulangan, serta pemulihan perdata dalam administrasi kependudukan dengan mencatat korban sebagai “hilang secara paksa”;

-

Kementerian Kebudayaan untuk menuliskan penghilangan orang secara paksa yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru sebagai bagian dari sejarah dalam kurikulum pendidikan; dan

-

Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak memberikan impunitas bagi para pelakunya, termasuk dengan melakukan vetting dan lustration.

30 Agustus 2025

Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan