Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menuliskan ulang sejarah Indonesia. Penulisan ulang sejarah Indonesia seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai proses teknokratis atau pembaruan narasi semata, melainkan seharusnya menjadi sebuah kesempatan progresif bagi pemerintah untuk menjalankan komitmennya dalam mengakui dan memenuhi hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Merujuk pada dokumen draft Kerangka Konsep Penulisan “Sejarah Indonesia” keluaran Kementerian Kebudayaan yang beredar di publik, kami menyoroti ketiadaan kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia yang sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah negara ini, terutama sebagai pembelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Tindakan ini berpotensi menciptakan amnesia kolektif yang justru membuat bangsa ini akan berpijak pada ketidakjujuran dan memaklumi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks ini, seharusnya muatan revisi dalam buku sejarah memuat deretan kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia termasuk yang sudah diselidiki secara pro-yustisia oleh Komnas HAM dan dinyatakan sebagai pelanggaran berat HAM; yang dibingkai dalam mekanisme pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh Negara dan reformasi institusi pendidikan yang tidak lagi merawat stigma terhadap korban. Hal inilah yang menjadi komponen fundamental yang tak terpisahkan dari upaya pelurusan sejarah. Ironisnya, peristiwa-peristiwa tersebut selama ini seringkali dibingkai dalam narasi resmi negara sebagai tindakan pengamanan oleh aparat demi menjaga stabilitas nasional, tanpa membuka ruang bagi penelusuran kebenaran yang adil dan transparan. Narasi ini tidak hanya menyudutkan korban dan keluarganya, tetapi juga menutup kemungkinan hadirnya akuntabilitas negara dan proses pemulihan yang layak.

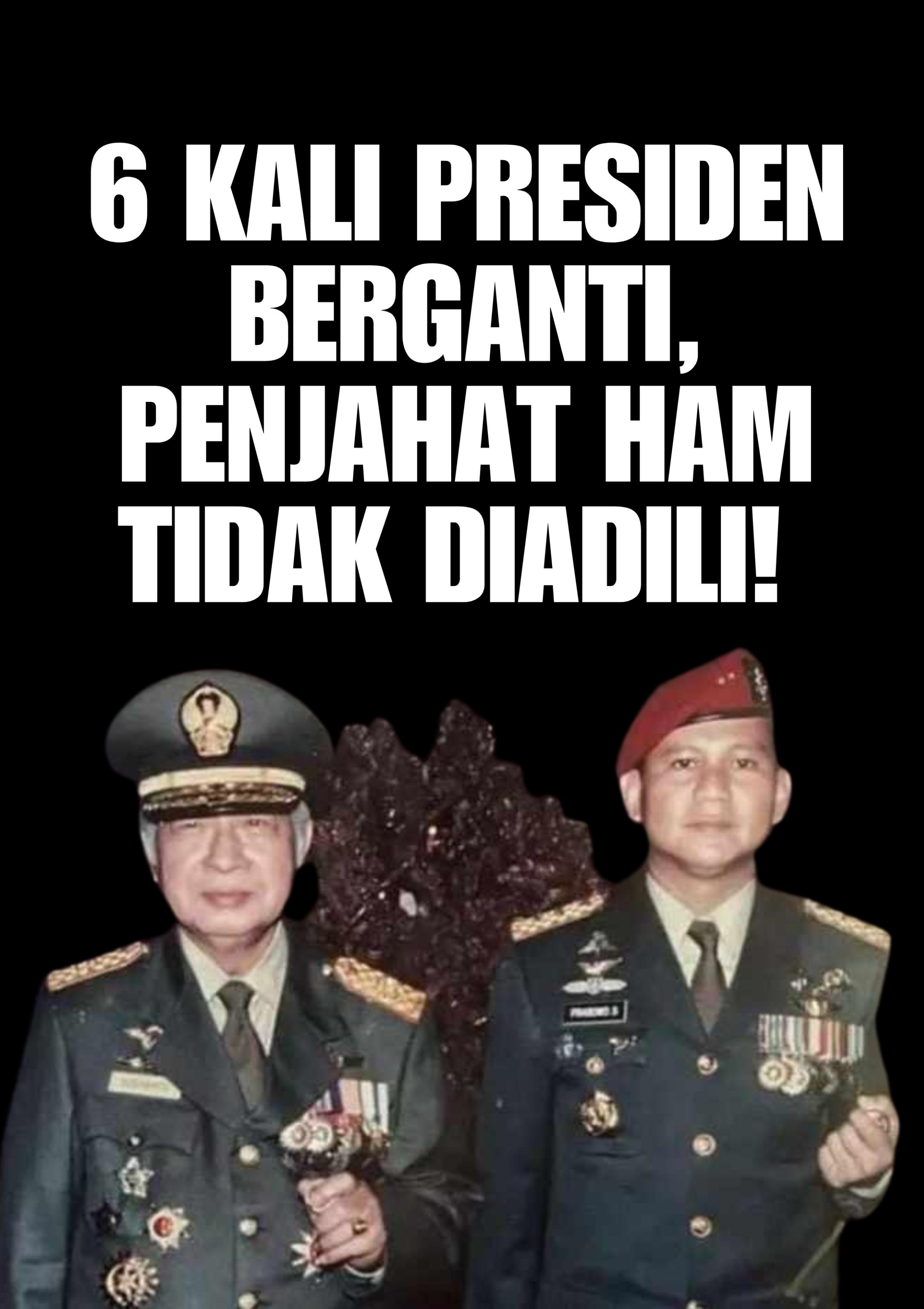

Kami menduga penulisan ulang sejarah yang tidak mencakup muatan mengenai pelanggaran berat HAM di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menghapus dosa-dosa pemerintahan Orde Baru di masa lalu. Hal ini tampak dari berbagai gelagat lainnya, seperti rencana untuk menggantikan mekanisme pengadilan dengan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi alih-alih sebagai pelengkap bagi mekanisme pengadilan, penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

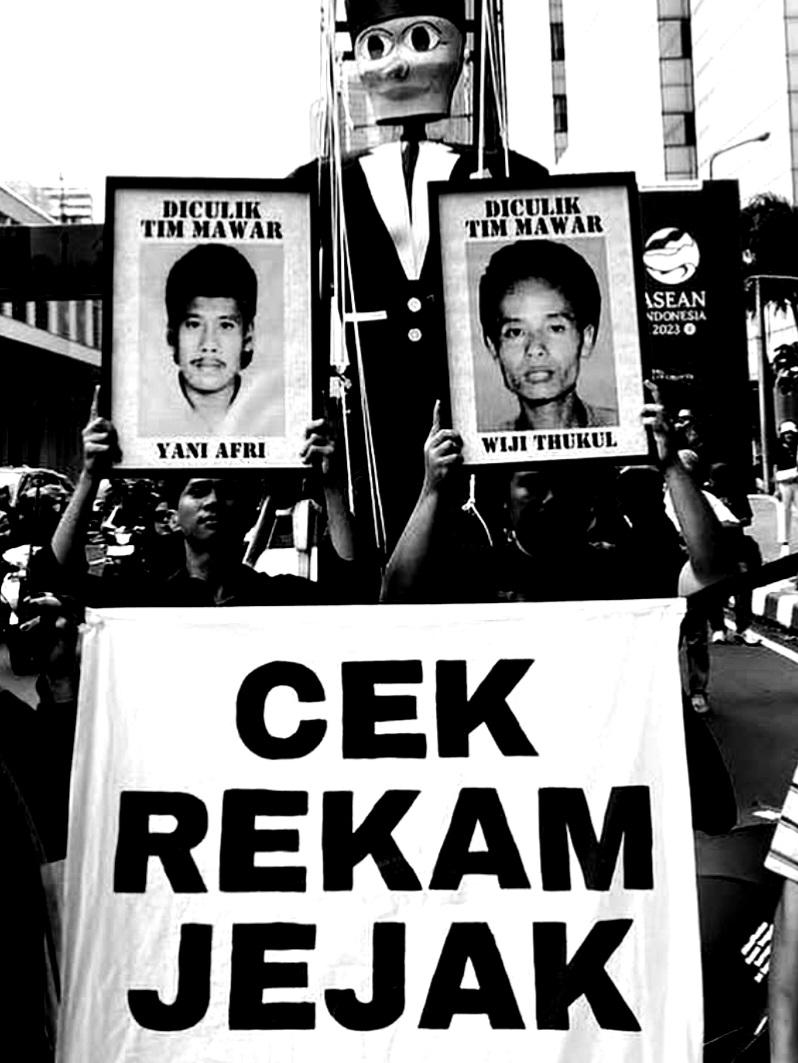

Seperti kita ketahui bahwa deretan kasus pelanggaran berat HAM, utamanya yang terjadi di era Orde Baru (1965-1998), masih menjadi pertanyaan di ruang publik. Peristiwa 1965–1966, Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius (Petrus), serta berbagai bentuk kekerasan negara di Aceh, Papua, dan Timor Leste, merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa yang belum sepenuhnya diungkap dan dipertanggungjawabkan. Demikian pula peristiwa-peristiwa di penghujung rezim Orde Baru, seperti Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998, Tragedi Mei 1998, serta Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, yang hingga kini terus menyisakan luka dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Ruang kekosongan narasi inilah yang seharusnya diisi oleh pemerintah melalui proses pelurusan sejarah yang jujur, adil, dan partisipatif. Ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat klarifikasi fakta, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan moral dan simbolik bagi para korban serta keluarga mereka yang telah lama terpinggirkan dari narasi resmi negara. Oleh karena itu, keterlibatan partisipatif dan bermakna dari kelompok korban menjadi elemen kunci dalam proses ini, agar penulisan sejarah yang baru benar-benar merepresentasikan pengalaman dan penderitaan mereka secara utuh seperti yang hadir dalam Buku Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu.

Ketika negara memilih untuk menyusun narasi sejarah yang hanya menonjolkan aspek-aspek heroik dan menyingkirkan sisi gelap dari masa lalu, maka yang terjadi bukan hanya pemutusan terhadap ingatan kolektif, melainkan juga pengkhianatan terhadap hak-hak korban untuk memperoleh pengakuan, keadilan, dan pemulihan yang layak. Apalagi sejarah bukan semata-mata soal kejayaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit demi pembelajaran bersama. Dengan tidak memuat peristiwa-peristiwa seperti Tragedi 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), Talangsari, Tanjung Priok, dan berbagai pelanggaran HAM berat lainnya dalam narasi sejarah resmi, negara justru menanamkan kembali luka yang belum sembuh serta membiarkan impunitas terus hidup dalam tubuh institusi dan masyarakat termasuk turut melanggengkan ketidakpercayaan korban dan generasi penerus terhadap kesungguhan negara dalam menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Lebih dari itu, penghilangan bagian-bagian sejarah yang kelam adalah bentuk kekerasan simbolik yang secara sistematis menghapus eksistensi dan pengalaman penderitaan para korban. Dalam jangka panjang, tindakan ini memperkuat budaya penyangkalan, mematikan ruang kritis, dan membentuk masyarakat yang tidak memiliki kesadaran sejarah yang utuh. Padahal, dalam konteks keadilan transisi, pelurusan sejarah dan pengungkapan kebenaran merupakan langkah mendasar untuk menjamin ketidakberulangan (non-recurrence) serta mewujudkan rekonsiliasi sejati yang dilandasi oleh transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan penulisan ulang sejarah sebagai ruang reflektif dan progresif yang menghadirkan kebenaran secara utuh, jujur, dan inklusif. Dalam pelurusan sejarah, Negara dapat memainkan peranan dari kewajibannya untuk memelihara ingatan (state’s duty to preserve memory) sebagai sebuah kewajiban oleh Negara yang ditegaskan dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 56/83 tentang Kewajiban Negara atas Tindakan Pelanggaran Hukum Internasional pada 12 Desember 2001. Jika pemerintah tetap memaksakan penulisan ulang sejarah dengan mengesampingkan rambu-rambu pengungkapan kebenaran, sudah selayaknya wacana ini kita tolak.

Jakarta, 23 Mei 2025

Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya Saputra

Koordinator

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan