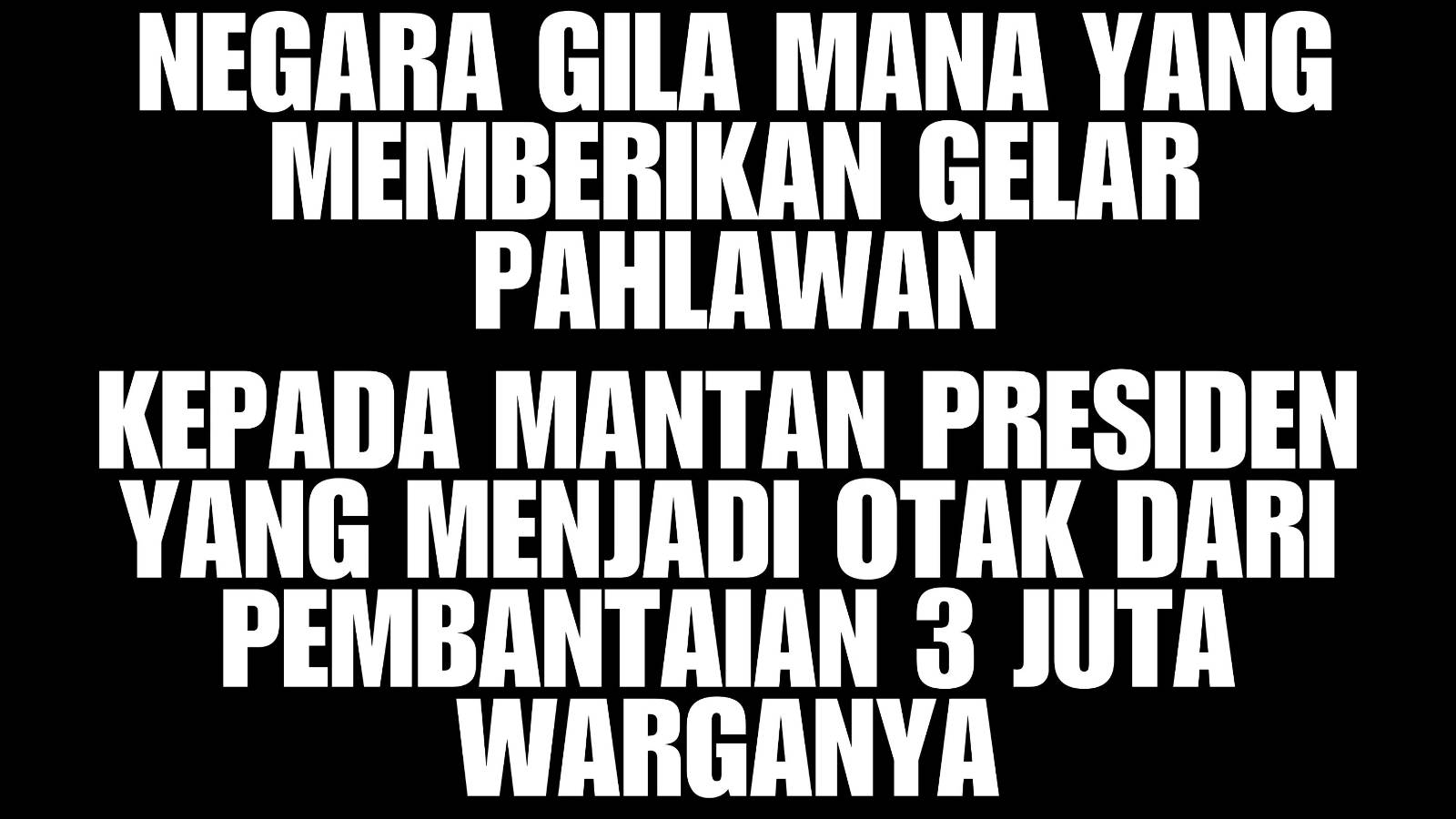

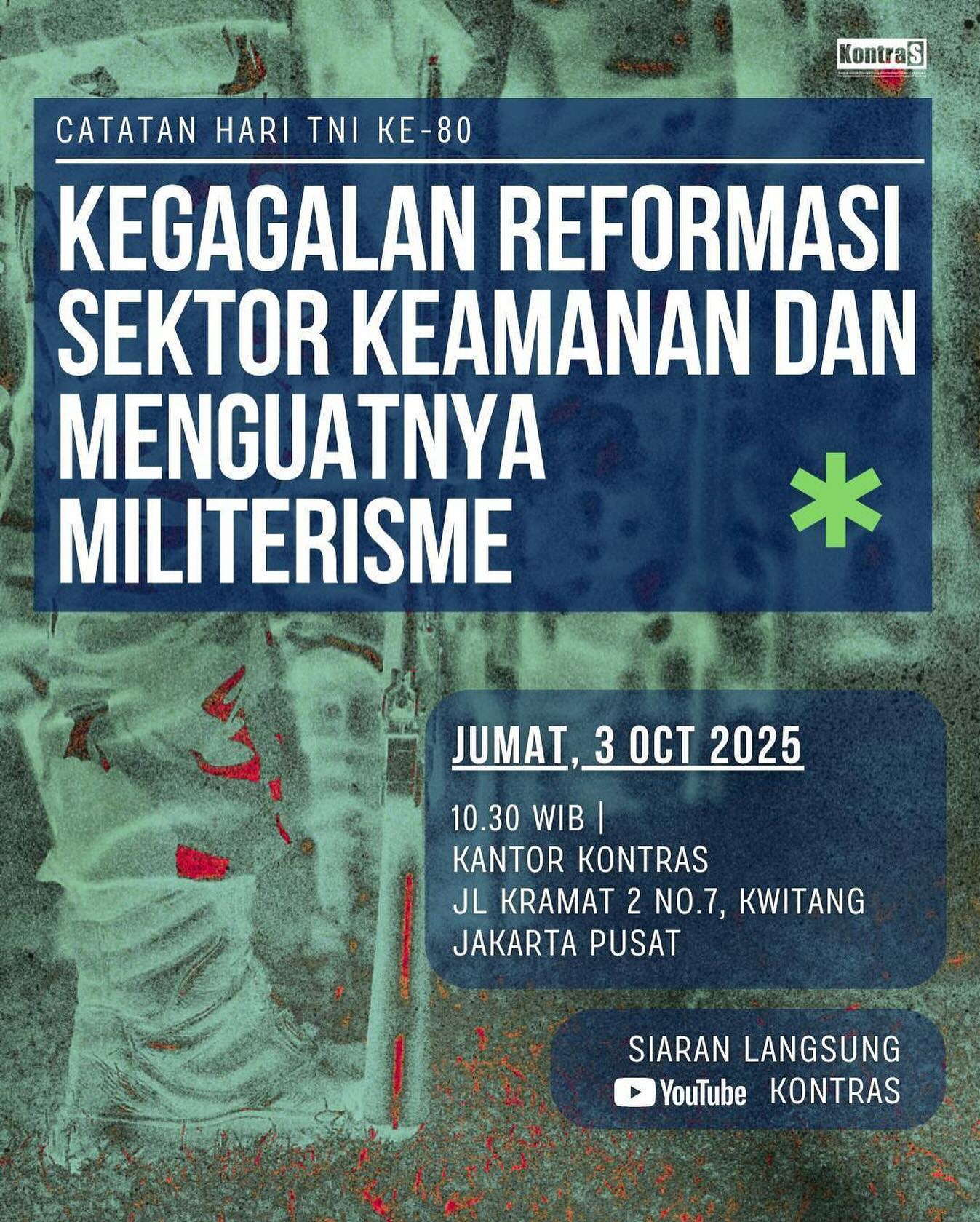

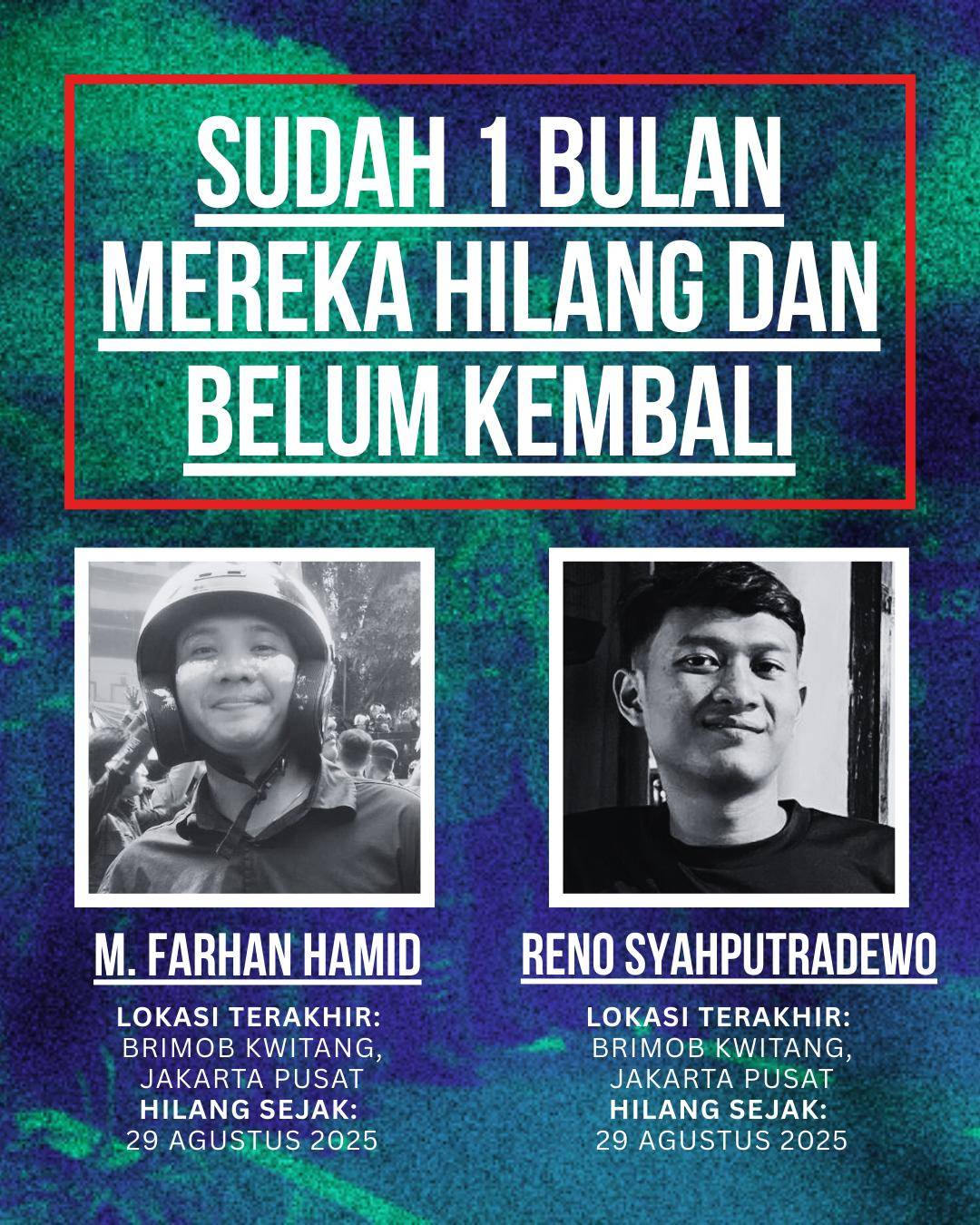

Penghilangan orang secara paksa di Indonesia kembali menjadi alat represi dan pengendalian oleh negara yang terus beroperasi di balik impunitas dan praktik terselubung tanpa adanya sanksi hukum. Pengalaman pahit keluarga korban penghilangan paksa, yang bermula sejak 1965 dan tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh, Timor-Leste, hingga Papua, menegaskan betapa berat dan kompleksnya dampak yang dirasakan, terutama oleh perempuan sebagai korban langsung maupun sebagai bagian dari keluarga yang kehilangan.

Perempuan menanggung kerentanan berlapis dalam konteks praktik penghilangan paksa. Mereka tidak hanya menghadapi kehilangan orang-orang terkasih, tetapi juga tekanan sosial, stigma, dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat patriarkis yang mengabaikan suara dan kebutuhan mereka. Namun, perempuan juga menjadi aktor penting yang menerobos kebuntuan dalam advokasi penghilangan paksa di Indonesia. Seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhumah Tuti Koto, ibunda Yani Afri, yang mendorong Munir membentuk KontraS, dan almarhumah Dyah Sujirah (Sipon), istri Widji Thukul, yang berperan penting dalam terobosan penerbitan surat kehilangan Komnas HAM, kini Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM), yang menjadi hak penting bagi korban dan keluarga mereka.

Sayangnya, hingga hari ini, Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan inklusif yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penghilangan paksa, khususnya bagi perempuan dan keluarga mereka. Tidak adanya mekanisme hukum yang efektif membuat tidak ada jaminan perlindungan, pencegahan agar peristiwa tidak terulang, maupun penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Ratifikasi atau pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memiliki peraturan hukum terkait penghilangan orang secara paksa. Terlebih lagi, Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada 27 September 2010. Ketiadaan kerangka hukum mengenai penghilangan orang secara paksa mengakibatkan perempuan terdampak penghilangan orang secara paksa pun sulit mendapatkan jaminan atas hak dan perlindungan.

Ada berbagai dimensi dari dampak penghilangan orang secara paksa terhadap perempuan, seperti dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan seksual. Perempuan keluarga korban harus mengambil alih peran keluarga yang hilang untuk menghidupi diri dan keluarganya, sembari masih tetap merawat dan membesarkan anak. Pengorbanan dari segi waktu, jati diri, kesempatan berkembang, berbagi waktu bersama anak, ekonomi, psikologis pun menjadi konsekuensi dari situasi tersebut. Terlebih lagi, di situasi masyarakat dan negara yang masih patriarkis, perempuan keluarga korban masih kerap mengalami pembatasan akses dan stigma dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Di tengah beban ganda perempuan keluarga korban dalam menghidupi keluarga dan merawat anak, perempuan masih harus melakukan upaya pencarian atas keberadaan keluarganya yang hilang. “Ibu saya mencari ke pos-pos TNI dan kantor-kantor polisi dengan berjalan kaki sekitar 8 kilo lewat sawah,” tutur kesaksian salah satu anak korban. Dalam pencarian tersebut, tidak jarang perempuan mengalami resiko dan ancaman kekerasan seksual ketika menanyakan keberadaan keluarganya kepada aparat keamanan. Dalam kasus ketika perempuan yang menjadi korban langsung penghilangan orang secara paksa, ia pun rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena tidak tersentuhnya korban dari jangkauan perlindungan hukum selama periode ia hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Penghilangan orang secara paksa juga berdampak pada urusan administratif dan perdata bagi keluarganya untuk mengakses berbagai kebutuhan finansial hingga pendidikan. Hal ini juga menyulitkan perempuan untuk mengakses layanan sosial lainnya.

Melihat situasi perempuan dalam konteks penghilangan paksa di atas, kami mendesak negara untuk:

-

Meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Konvensi ICPPED) serta mengintegrasikannya dalam hukum pidana Indonesia;

-

Merevisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar menjamin proses hukum acara yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan norma dalam Konvensi ICPPED, CEDAW, termasuk dengan membangun mekanisme pengawasan;

-

Melanjutkan pencarian, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus penghilangan orang secara paksa di Indonesia;

-

Melakukan pengungkapan kebenaran atas keberadaan dan kondisi korban penghilangan orang secara paksa;

-

Memberikan pemulihan menyeluruh, bermartabat, dan non diskriminatif kepada keluarga korban termasuk atas upaya pencarian yang dibebankan pada keluarga, tidak hanya berupa bantuan material semata, tetapi juga dalam bentuk pengungkapan kebenaran, pengakuan, penuntutan pelaku, jaminan ketidakberulangan, serta pemulihan perdata dalam administrasi kependudukan dengan mencatat korban sebagai “hilang secara paksa”

-

Memberikan perlindungan kepada perempuan keluarga korban yang telah mengalami dampak akibat penghilangan orang secara paksa, sesuai dengan prinsip konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia;

-

Melakukan pembangunan memorialisasi sebagai upaya merawat ingatan kolektif terutama secara lintas generasi mengenai penghilangan orang secara paksa

-

Mendorong Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan, agar memiliki sensitivitas gender dan inklusif serta meminimalisir birokrasi dalam memenuhi hak pemulihan korban, terutama perempuan; dan

-

Mengakhiri praktik penghilangan orang secara paksa dan menjamin ketidakberulangan dalam bentuk apapun.

Jakarta, 16 Oktober 2025

Kongres “Perempuan dalam Penghilangan Paksa di Indonesia”

KontraS

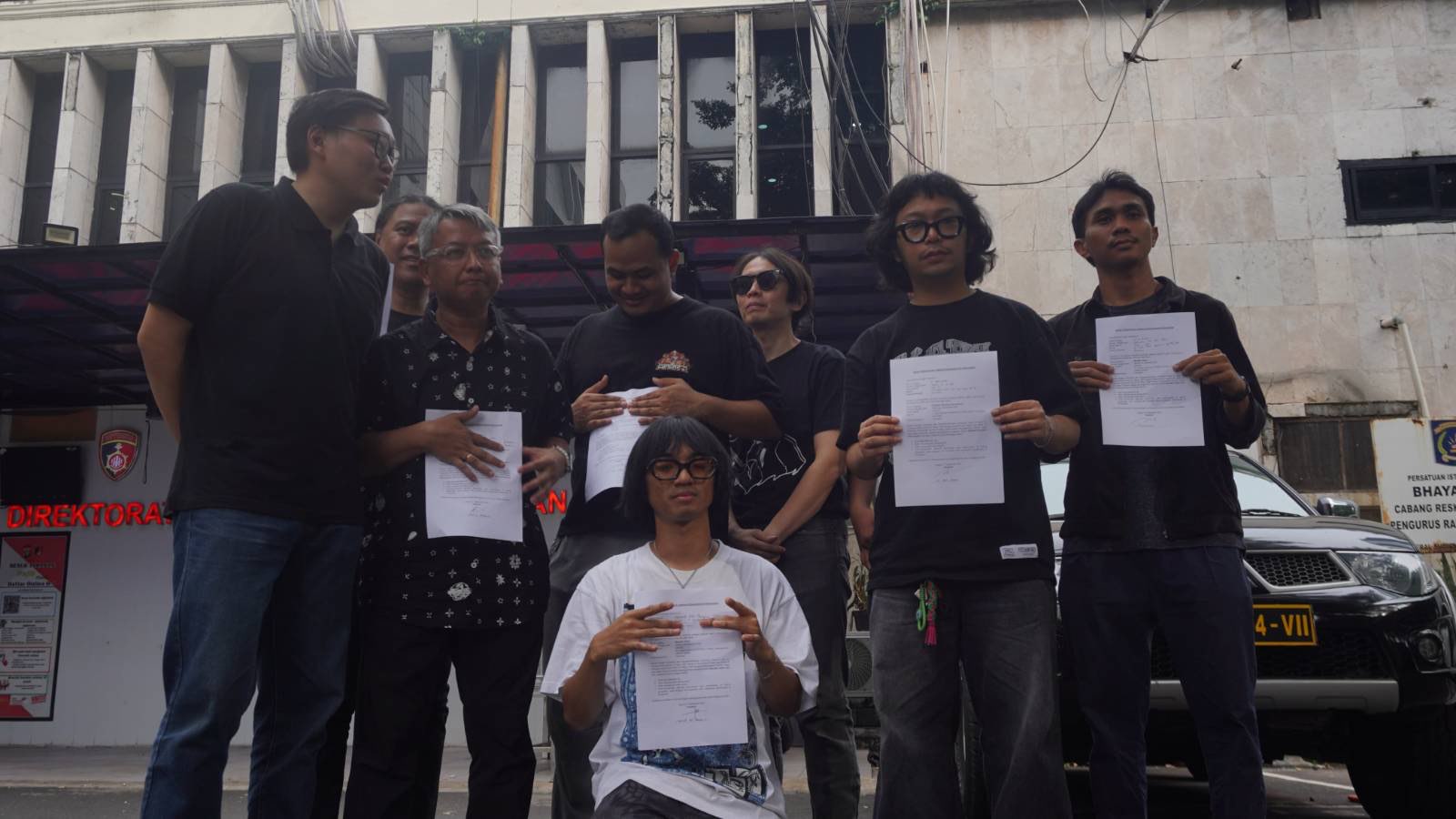

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan